Asociación Torrijos 1831 05/07/2025

Es opinión generalizada, que a nivel museístico deban existir, también, las estatuas, bustos y cuadros de personajes terribles e indeseables de la Historia, en general, porque independientemente de lo que representaron, transmiten para el conocimiento, cómo fueron sus rostros y cómo fue su aspecto físico; pero sí deben de desaparecer de los espacios públicos, de los lugares de realce u honores, plazas, calles y parques, por lo que significaron como personajes deleznables en el pasado, por su mal comportamiento contra el género humano y los valores inherentes a la humanidad, y por no ser un ejemplo para las generaciones posteriores.

El autor de la “Década ominosa” (1823-1833), el rey felón que tuvo sometido a los españoles a un régimen de injusticias, abusos, encarcelamientos y asesinatos, y en general, a falta de derechos y libertades múltiples, y que robó a nuestros antepasados la condición de ser ciudadanos y electores, para retrotraerlos a la de súbditos y vasallos, durante el Sexenio Absolutista (1814-1820), y la Década Ominosa (1823-1833), el monarca Fernando VII por más señas; tuvo, y tiene su estatua, perviviendo actualmente en el interior del Convento de Santa Clara de Sevilla (como si estuviera jugando al escondite), en las proximidades de la denominada Torre de don Fadrique. Más allá de a quien representa y el símbolo de su figura, está el deleznable inspirador de la creación esta estatua, el que mandó levantarla: Carlos de España, capitán general de Cataluña, causante del espeluznante terror que dominó al Principado en los últimos años de la “Década Ominosa”. Agradecido a su monarca, que le permitió llevar a cabo todo tipo de desmanes y crímenes, decidió erigirle a su protector una estatua en bronce (a la que nos referimos), en la Plaza del Palau, de Barcelona, en el año 1831, obra de Pierre Joseph Chardigny. Antes de hablar de la historia de la estatua, dediquemos un apartado al nefasto personaje que mandó levantarla.

Carlos de España.

En 1827, fue nombrado de forma temporal capitán general de Cataluña y, posteriormente, titular del cargo hasta 1832. Durante ese tiempo, instauró un auténtico régimen de terror desde su cuartel general situado en la Ciudadela de Barcelona, fortificación odiada por los barceloneses porque simbolizó una represión atroz y sanguinaria. Su crueldad en el gobierno del Principado, hizo que se le conociera como “El Tigre de Cataluña”. Este deplorable personaje, desde su alto cargo político-militar, ejerció su tiranía a través de excentricidades religiosas, bromas brutales y ataques de furia homicida. Curiosamente, este asesino pasaba por ser una persona sumamente religiosa, iba a misa con escapularios y medallas, simulando, de vez en cuando, un gran éxtasis en los templos, con un fervor exterior exageradamente falso y ridículo. Debido a sus creencias en la fe, obligó a rezar el rosario a los trabajadores al término de la jornada laboral en las fábricas. Quien no lo cumpliera, o quien no llevara el rosario, sería encerrado en prisión. Forjó una policía secreta que vulneraba leyes y ordenanzas del propio absolutismo, para acabar con los liberales, o simplemente, con aquellos refractarios a su forma de ejercer el poder. Sus agentes asaltaban las casas durante la noche, y solían detener y torturar a cuantas personas convenía. Puestas ante un tribunal, ese tribunal, sostenido en un mar de corrupciones, aceptaba sobornos y delaciones. El 13 de septiembre de 1828, Carlos de España ordenó las ejecuciones sumarias de trece prisioneros y, a finales de 1829, ejecutó a treinta y ocho liberales más. Lo hizo de uno en uno, y tras cada fusilamiento, mandaba hacer una descarga general, para que Barcelona entera pudiera ir contando el número de los que estaban siendo los ajusticiados. Una vez fusilados, los cuerpos fueron mutilados y, a continuación, colgados y expuestos en la explanada de la Ciudadela, donde el conde de España bailó, en plena paranoia, una marcha frente a los restos desmembrados de aquellos desgraciados. Otros cincuenta fallecieron en los calabozos a causa de las crueles torturas y las tremendas privaciones, y otros diecisiete prefirieron suicidarse par evitar el dolor en los tormentos. Desesperados y sin esperanza alguna, aprovecharon objetos para cortarse venas y arterías, o golpearse la cabeza contra la pared. Más de cuatrocientos fueron deportados a África, y unos dos mil a seis leguas de Barcelona (una mayoría de ellos fueron familiares de los asesinados). El conde de España fue un loco de atar. En Madrid, Fernando VII sabía sobradamente lo que estaba haciendo Carlos de España en Cataluña, y le dejó llevar a cabo todas estas atrocidades. Un ejemplo de la locura de este personaje, es que hizo procesar y fusilar a un caballo que le había hecho caer al suelo. Otro, es que ordenó una marcha a pie a un batallón de infantería, mar adentro, hasta que una parte de la tropa estuvo a punto de ahogarse, salvada en último extremo por la pericia de varios mandos. Incluso llegó a descuartizar a un pobre soldado, por desertar, arrepentirse y regresar después para entregarse. A la muerte de Fernando VII, fue relevado del cargo, teniendo que huir protegido por una fuerte escolta, escapando así de la ciudad donde tan bárbaramente se había conducido. Estuvo exiliado en Francia, hasta que la causa carlista vio en él a un posible aliado, mandándole llamar. A su regreso, comandó las tropas carlistas de Cataluña, reanudando pasadas injusticias y actos salvajes y brutales. Tantos excesos realizó, que el alto mando carlista lo relevó de su cargo. Las circunstancias de su final no están claras. Unos dicen que fue el general carlista José Segarra, que lo había sustituido en el cargo, el que mandó acabar con él; y otros, que huyendo desde Berga a la frontera francesa, fue alcanzado por subordinados suyos, que habían militado bajo sus órdenes directas, y que deseaban vengarse de él. Estos lo llevaron al puente del Diablo, próximo al Coll de Nargó y cerca de Orgaña, le apuñalaron, le ataron una piedra en la cabeza y lo tiraron desde el propio puente, acabando con él. En los últimos días de octubre de 1839, su cuerpo desnudo y ensangrentado, atado de pies y mano, apareció en las aguas del Segre. Fue el terrible final de un personaje deleznable que no tuvo piedad para con los semejantes que odió.

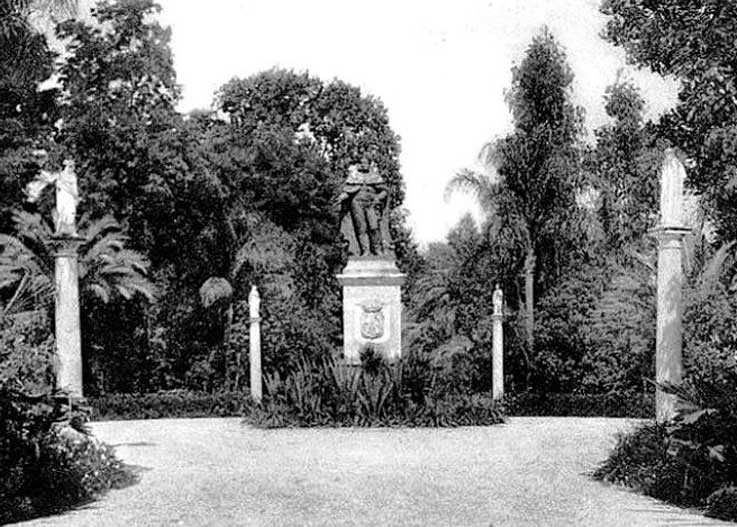

El peregrinar de la estatua.

Como se ha citado, fue erigida en la Plaza del Palau, de Barcelona, pero en la conocida “bullanga” de Barcelona, de 1835, fue derribada por el pueblo que la detestaba, y al exiliarse la reina María Cristina, esta se la llevó a Francia en 1840, colocándola en el palacio de la Malmaison. En 1842, pasó a propiedad de Napoleon III, hasta la venta del palacio en 1861, en la que se gestionó el envío de la estatua a la infanta María Luísa Fernanda (hija de Fernando VII), que residía en Sevilla. Con motivo de la visita a la capital andaluza, de su hermana, la reina Isabel II, la infanta mandó labrar un pedestal en el que lucía el escudo de España, y sobre ella ordenó colocar la grotesca estatua del felón. El conjunto fue colocado en los jardines del palacio de San Telmo en 1862. Pero en los años siguientes, la estatua estuvo cambiando de asentamientos. En 1893, la infanta cedió parte de sus jardines a la ciudad, por lo que la estatua fue de nuevo trasladada, colocándose en el centro de una glorieta rodeada de columnas rematadas por estatuillas. Finalmente, con la Segunda República, para evitar su destrucción, fue trasladada a su ubicación actual: el antiguo Museo Arqueológico Municipal, y hoy convento de Santa Clara, a los pies de la denominada Torre de don Fadrique, y en un rinconcito. A quién visite el lugar, verá que a la estatua le faltan los brazos, el sable y el fajín. Estos restos también tienen su historia: un día, el señor Fernando Marmolejo estaba paseando por el mercadillo sevillano de la calle Feria, encontrando tirados en el suelo los dos brazos, el sable y el fajín, todo ello de bronce, pertenecientes a la estatua del “Deseado”. Reconociendo su procedencia, procedió a adquirirlos para librarlos de una segura desaparición. Se puso en contacto con las personas oportunas, informando de su hallazgo y de que estaban a salvo en sus manos, ofreciéndose a donarlos, con dos condiciones por delante: la total restauración de la estatua y que la misma volviera a ocupar un lugar merecido en Sevilla. Difícil objetivo el de la segunda condición, ese de darle un “lugar merecido” a la ostentosa y estrafalaria estatua coronada con laureles en la cabeza, por estar relacionada la solicitud con perpetuar de forma pública y manifiesta la figura de un rey que, sometiendo a su pueblo a todo tipo de injusticias y daños, con un rosario interminable de víctimas, se convirtió en un tirano.