Asociación Torrijos 1831 27/04/2025

A base de voluntad y mucha dedicación, integrantes de nuestro colectivo han forjado durante más de treinta años una extensa biblioteca, necesaria para el saber de nuestro caminar asociativo, al estar dedicada al segmento de estos cuatro periodos de la historia de España: Guerra de la Independencia (1808-1814), Sexenio Absolutista (1814-1820), Trienio Liberal (1820-1823) y Década Ominosa (1823-1833). La suma de todos ellos, recogen al completo el reinado del monarca Fernando VII. Los libros depositados en la biblioteca están firmados por investigadores de relieve, reconocidos profesores universitarios y documentalistas que han realizado notorias y distinguidas aportaciones. A nuestro juicio, han trabajado de forma muy razonada, convincente y pormenorizada, estos cuatro periodos de nuestra historia, a lo largo de los siglos XIX y XX, y lo que va del XXI, y que, independientemente de las ideologías y tendencias que cada uno tenga, o tuviera, arrojan detallados y convincentes datos, con una identificación importante: el nexo en determinadas opiniones comunes.

Además de la citada biblioteca, tenemos el estimado Archivo Torrijos, que recoge, tanto en papel como en forma digital, esos cuatro periodos, con noticias y documentos que lo van engrosando, paulatinamente, gracias a la notable aportación que recibimos desde diferentes puntos de España, Europa y América, a través de nuestros correo digital, y el postal, y que con sorpresas relevantes, a veces, intentamos contrastar. Por otra parte, tenemos la afición de visitar con frecuencia las librerías en las que se venden textos antiguos y, también, los anticuarios, donde, en algunas oportunidades, se consiguen documentos sumamente interesantes. En nuestras filas hay personas que han realizado diversas carreras universitarias, entre ellas la de Historia, que nos aportan mucho en esta importante labor.

En nuestra tarea recopilatoria y altruista, que mira también hacia las próximas generaciones para que estas puedan contar con más de lo que pudimos tener nosotros hace años, cuando empezamos, tratamos de adquirir revistas especializadas y libros actuales, que como aportaciones de última hora, nos transporten a novedades para añadir a la biblioteca o al archivo. Un caso así nos iba a suceder con el libro “Yo, el difamado. Fernando VII. Autobiografía apócrifa de UN BUEN REY”. Sin embargo, paralelamente a nuestra intención, supimos de una entrevista concedida por su autor, Luís del Pino, a La Gaceta, el 23 de septiembre de 2024, en la que hablaba de las razones que le habían llevado a escribirlo, la forma elegida para hacerlo y, sobre todo, su intención y conclusiones. Leída la entrevista, desde nuestra web y sin excesivas pretensiones, pues cada persona en su libertad puede escribir lo que estime conveniente sobre un personaje del pasado; sí vamos a confrontar varias cosas en cuanto a lo expresado en esa entrevista.

Analizando varios párrafos de la entrevista.

Del Pino se expresa así: “Decido darle un enfoque autobiográfico porque estamos ante una descalificación sentimental de Fernando VII. Una manera de contrarrestar esto es apelando no sólo a la razón, para lo cual aporto la documentación, sino tratando también de que el lector empatice con él y se ponga en su piel. Que lea lo que le pasó y piense si habría actuado de forma distinta a como él hizo. Yo creo que tenemos una deuda de gratitud con él y me molesta muchísimo que al único que se comportó con dignidad en aquellos días se le haya dado este trato histórico. Dentro de sus posibilidades hizo lo que pudo para evitar la guerra contra los franceses y que Napoleón se quedara con España”.

Antes de entrar en materia, creemos que es bueno, que un historiador, investigador o periodista, conozca la relación de la ética con la historia, y el bien que siempre supone en las aportaciones el compromiso social, a través de los juicios razonados por el propio bien de lo presentado. Sabemos, que a mitad del XIX, la historia se convirtió en el mejor aval de una palabra llamada progreso. Ángel Saavedra, escribió sobre la Historia: “…esa ciencia sublime en que se sigue paso a paso el progreso de la humanidad y el desarrollo de sus facultades intelectuales” (“La utilidad del estudio de la historia sobre el acierto con que la propone la Academia”. Discurso de recepción leído en la Real Academia de la Historia por el duque de Rivas).

Después de tanto leer sobre él, estimamos que la figura de Fernando VII, es una de las más estudiadas (y probadas), en nuestra historia de España, y que, desgraciadamente, aquel monarca fue lo que fue. Aplicarle “maquillaje” o “pomadas”, de cualquier tipo, es desvirtuar tanto su personalidad como su gobierno, especialmente para aquellos que no conozcan a fondo de quien tratamos. En todo caso, no habría “cremas” suficientes para tapar el terror de la “Década Ominosa”. También estimamos, que no es lo ideal premeditar la exoneración, pues la intención de premeditarla condiciona a materializarla. Algunos, por mayores, supimos ya hace muchos años, cómo a Fernando VII lo eximió la Enciclopedia Álvarez de 2º Grado, a finales de los años cincuenta del siglo XX, texto para los aspirantes a ingresar en los institutos de la época. Entendemos, que a estas alturas, por mucho intento de contrarreste que un escritor, político o simpatizante, deseen hacer de Fernando VII, él sólo, por méritos propios, se ha ganado el puesto que ocupa en el ranking de nuestros más desagradables personajes (ver final de este artículo el puesto que ocupa en un ranking). Su biografía, y el análisis de su reinado, están estudiados e investigados, a fondo, en múltiples obras, desde su época hasta hoy, y ninguna lo señala como UN BUEN REY, y si es así, es muy complicado mantener una deuda de gratitud con él, a menos que uno en su interior se sienta muy identificado con el absolutismo fernandino (que ya hay que echarle), pero para el resto, hay muchas razones para no estarle agradecido.

Empecemos…

Como el tema es demasiado extenso, no vamos a valorar sobre el libro que citamos, lo anterior al denominado “Motín de Aranjuez” (18-19 de marzo de 1808), ni siquiera a lo que dedica sobre ese tiempo. Escribiremos del “Motín” hacia delante. Del Pino cita “…, que fue el único que se comportó con dignidad en aquellos días”, se refiere a los momentos que se estaba culminando el dominio francés en España (abril-mayo de 1808). Por favor… Ejemplo de dignidad en aquellos días fueron el capitán de artillería Pedro Velarde, su compañero Daoiz y los que se les sumaron en la defensa del Parque de Artillería el 2 de mayo; y también, todos los madrileños que, muy en desventaja, se enfrentaron a los franceses en diferentes puntos de Madrid; los alcaldes de Móstoles, los que se levantaron en las provincias, etc. etc. Ellos tuvieron ante todo valor y conciencia, lo que nunca tuvo el rey, que con un miedo que se le veía a distancia, no se resistió a las llamadas de Napoleón para entrevistarse con él. El aviso ya se lo había dado Murat en Madrid: “Napoleón no lo reconocerá como rey”. Sabía de sobra lo que iba a suceder. Ya ahí debió de pensar alternativas para escapar a zonas no controladas por los franceses y en las que hubiera núcleos de tropas españolas, pero sumiso y miedoso, en vez de ponerse al frente de sus regimientos, que entonces todavía estaban completos y bien pertrechados, se sometió al general francés Savary, marchándose con él a Burgos, donde se le había prometido entrevistarse con Napoleón. Pero cuando llegó a la capital burgalesa, el 10 de abril, el emperador no estaba allí. Savary le hizo entonces avanzar hasta Vitoria. En ese espacio tuvo alguna buena oportunidad para escapar, pero su cobardía de nuevo se lo impidió. Incluso en Vitoria tuvo la mejor de las opciones para escabullirse de su escolta francesa, bien aconsejado por Mariano Luís Urquijo. No debemos de olvidar que sólo tres meses después, las tropas españolas vencieron a los franceses en Bailén (19 de julio), lo que obligó a una retirada general francesa tras la línea del Ebro, momentos decisivos en los que hubiera sido muy importante, y necesario, contar con la presencia del rey en España, pero claro a este le faltó ante todo tener valor propio. Así, muy sumiso, penetró en Francia, y el 20 del mismo mes cenó con Napoleón en Bayona. Allí de nuevo pudo confirmar lo que Murat le había expresado en Madrid: que el emperador no lo iba a reconocer como rey de España. El 5 de mayo, se llevó a cabo la renuncia de la Corona española por parte de Carlos IV, que la vendió por treinta millones de reales como renta (no olvidemos que entonces España era propiedad de una familia, la del soberano, y como era suya la vendió), y al día siguiente, Fernando realizó la renuncia a una Corona que, curiosamente, ya no tenía. Eso sí, desde su puesto de “prisionero” expidió por conducto secreto y seguro dos decretos, que entregó a Evaristo Pérez de Castro para llevarlos a la Junta y al Consejo, mandando iniciar la guerra (curiosamente sin él al frente y sin correr riesgos en un campo de batalla), cuando se constase su definitivo internamiento en Francia. Y es ahí cuando las tropas españolas y el pueblo se lanzan a la lucha para expulsar a los franceses, arriesgando vidas y bienes, para devolverle a Fernando su Corona absoluta, a costa de millares de muertes, hambrunas y enormes sacrificios, quedando el país arrasado y esquilmado, de norte a sur, por los desastres de una guerra que duraría seis años. Nada que ver con la situación que en ese periodo de tiempo vivió el desheredado en su “prisión” de Valençey (Francia): buenas comidas, paseos agradables por los jardines, bordando, leyendo, durmiendo en una excelente cama…, y lo peor: felicitando a Napoleón por alguna de las derrotas que nos infligió a los sufridos españoles, entre 1808 y 1814. Abyecto hasta el final, Fernando solicitó a Bonaparte ser su hijo adoptivo. Aquí está su carta: “Mi mayor deseo es ser hijo adoptivo de S. M. el emperador nuestro soberano. Yo me creo merecedor de esta adopción que verdaderamente haría la felicidad de mi vida, tanto por mi amor y afecto a la sagrada persona de S. M., como por mi sumisión y entera obediencia a sus intenciones y deseos”. Mi sumisión y entera obediencia a sus intenciones y deseos…

Precisamente, cuando el entrevistador, con acierto, le formula esta pregunta a Luís del Pino sobre ese documento, tan claro y evidente, el escritor “maquilla” la situación: “Es en esa época en la que Fernando está totalmente aislado, sin saber qué pasa en España, cuando en un momento determinado le escribe a Napoleón una carta en la que no dice la mitad de lo que le habían pedido sus padres en reiteradas ocasiones de la forma más humillante y rastrera. Por lo tanto, entiendo que es completamente injustificado un reproche tan desmesurado a alguien que estaba preso, sin información y cuya vida corría peligro”. Se olvida que a lo largo de la historia ha habido prisioneros importantes (y otros sin renombre), que han mostrado mucha dignidad en su prisión, y no han sido abyectos pese a los estados a los que estuvieron sometidos. Vaya recorte, por tanto, que hace el escritor para exonerar “al difamado”. Creemos, sinceramente, que esas conclusiones de enjuague, con un documento tan claro y fidedigno, no es positivo practicarlo. Aquella petición fue realmente miserable, y define parte de la personalidad de Fernando VII.

Escaso aprecio, en la entrevista dada a La Gaceta, por el proceso llevado a cabo entre 1810 y 1812, para el nacimiento de nuestra primera Constitución.

Hoy, nuestro país se rige por un sistema constitucional. Como todos los sistemas, el nuestro tuvo su génesis: concretamente entre 1810 y 1812. Es difícil dudar sobre el valor que tuvo en España el nacimiento de nuestra primera Constitución, página que por su necesario conocimiento es ampliamente enseñada hoy en los colegios, institutos y universidades, desde hace décadas, y a la que una gran mayoría de los españoles dan el valor necesario porque fue el primer garante de muchas cuestiones políticas y sociales, para los españoles y, sobre todo, porque fue el tránsito inicial de ser súbditos para convertirnos en ciudadanos. Sin embargo del Pino, para lograr elevar la figura de “el difamado”, desvaloriza el proceso en sus formas, señalando que fue una “casta” la que lo llevó a cabo. También, el escritor asegura que “Las Cortes de Cádiz dan un auténtico golpe de Estado el 24 de septiembre de 1810. Cuando se constituyen asumen para sí, sin tener ninguna legitimidad ni representatividad, la soberanía de la nación”. Parece estar poco informado de cuando cayó realmente el antiguo Régimen en España. No fue en el Cádiz de septiembre de 1810, sino en Bayona, el 5 de mayo de 1808, cuando se llevó a cabo la renuncia de la Corona española por parte de Carlos IV, y este la vendió por treinta millones de reales como renta, por ser España de su absoluta propiedad, y al día siguiente, Fernando realizó la renuncia a la Corona, por lo que dejó de ser rey de España. Ahí se hundió por su propio vacío interior el Régimen absoluto español y, especialmente, por la cobardía de sus dos más altos representantes. En cualquier facultad de nuestras universidades en la que se estudia Historia, siempre se trabaja en profundidad la relación causas y consecuencias, de cualquier hecho histórico, y lo sucedido en Cádiz es una consecuencia directa de lo ocurrido en Bayona. Carlos IV le había dicho a su hijo previamente: “Arrancándome la Corona, habéis deshecho la vuestra quitándole cuanto tenía de augusta”. Una frase que lo define todo. Por otra parte, el primer golpe de estado en España propiamente dicho, en formas y fines, que está recogido en nuestras grandes enciclopedias históricas, lo llevó a cabo el propio Fernando VII con el famoso decreto de 4 de mayo de 1814, y con un contingente militar deteniendo y encarcelando en Madrid a los miembros de las Cortes y la Regencia, cuando ambas instituciones, con lo plasmado legalmente en el articulado de la Constitución, le habían devuelto a Fernando su corona; sí, aquella a la que, con su cobardía habitual, había renunciado ante Napoleón. No vamos extendernos más en esto, sólo decir que con aquel golpe de estado acabó el primer periodo de nuestro sistema constitucional, acompañado de una represión humillante y durísima.

Personas ilustradas consiguieron el éxito del proceso constitucional en Cádiz.

Sin duda, la mayoría de las personas que se pusieron al frente del proceso constitucional, primero en la Isla de León, y después en Cádiz, fueron ilustradas. Para ello, vamos a citar un ejemplo, sobre uno de los “padres” de la Constitución de 1812: Francisco Fernández Golfín. Fue segundo hijo del IV marqués de la Encomienda, y por tanto, procedente del estado de privilegiados del Antiguo Régimen. Por ello, estudió en el exclusivista Colegio de Nobles de Madrid. Fue militar, y venció, siendo teniente coronel, a los franceses en el combate del puente Becedas (llegaría a coronel). El 23 de julio de 1810 fue elegido diputado por Extremadura, para las Cortes que tendrían lugar en Cádiz. Golfín conocía muy bien el estado absolutista borbónico, así como sus defectos, y además, era una persona ilustrada, con una gran formación, que veía más lejos sobre el destino de su país. Por entonces, España ya llevaba dos años guerra contra los franceses en el suelo patrio. Con la excepción de Bailén, Golfín, como otros tantos mandos militares, analizó los continuos desastres de nuestras tropas frente a los napoleónicos, así como la incapacidad y métodos caducos que mostraban casi de forma continua, los mandos superiores del Ejército, que ignoraban las disposiciones para la maniobra, en sus responsabilidades de decidir sobre las estrategias en las operaciones; o ver como las unidades de infantería deshacían sus formaciones cuando se les pedía que cambiaran de frente o formaran cuadro, cayendo en un estrepitoso desorden, al igual que la impotencia de la caballería española para vencer a la francesa (un mal continuo y decisivo en los campos de batalla de aquella larga contienda). Pero sobre todo, la guerra estaba demostrando, cada día que pasaba, la gran falta de recursos del país para dotar a las tropas de la preparación y medios necesarios, en la defensa del propio territorio nacional, situación que responsabilizaba directamente a la mala gestión económica y militar, realizada por los gobiernos españoles del Antiguo Régimen, especialmente, en los siglos XVII y XVIII, con fuertes derrotas ante Francia e Inglaterra, con un declive general del país, y la notoria y evidente incapacidad para tomar Gibraltar, tan alcance en el territorio peninsular.

Además, al surgir la Revolución francesa, dejaron de entrar en España los flujos de la Ilustración, quedando el país cerrado en el más puro absolutismo. Sin embargo, la gran crisis de la guerra librada en el propio territorio peninsular, llevó a una coyuntura excepcional. Fue entonces cuando personas ilustradas pensaron, que para España ya no era nada bueno que continuara siendo propiedad exclusiva de una familia, sino que debería ser una nación, y que en ella, por ejemplo, los soldados no fueran de un rey absoluto, sino de la nación, y que se sintieran ciudadanos, teniendo conciencia de que ellos formaban parte de esa nación. En los actos de Cádiz celebrados en la Isla de León, en el conocido Manchón de Torre Alta, el 29 de marzo de 1812, Golfín vio hecho realidad su sueño, cuando todas las tropas presentes juraron la Constitución, dejando por escrito: “…, el soldado, elevado a clase de ciudadano, se vio por primera vez atendido y convidado a tomar parte con sus jefes en los regocijos de aquel día. No concurrió allí como un autómata, como ha sucedido otras veces, para dar aparato a una función o divertir a algunos, sino para enterarse de sus derechos y obligaciones, y para congratularse con sus conciudadanos de ver asegurada la independencia de su Patria, su libertad individual, el imperio de la ley, y abolido para siempre el poder arbitrario”.

Golfín y todos los diputados que consiguieron el paso al sistema constitucional, lograron que España pasara a ser una nación. Del Pino los despacha con que eran “una casta”, para no explicar en su entrevista que, a partir de 1814, muchos de ellos sufrirían prisiones incomunicadas sin derechos, vejaciones y torturas, sí “esa casta”, y desde finales de 1823, asesinados en ejecuciones de todo tipo, siempre por órdenes que emanaban del poder del “difamado”. Hasta dos presidentes de las Cortes del Trienio Liberal serían ejecutados, mejor dicho, asesinados. No hemos notado por parte de del Pino empatía alguna por aquellos constitucionalistas, al contrario de la que sí muestra hacia Fernando VII, y es cuanto menos curioso, y significativo, que siendo periodista y hablar muchas veces de libertad, no dé valor en su entrevista a La Gaceta, a la génesis de libertad de prensa, que precisamente se verificó con la Constitución de 1812.

Sin duda alguna, para salir de lo que la historia conoce como el Antiguo Régimen, o de la sociedad estamental, que tenía a España y sus virreinatos sumidos en un estado de privilegiados y los que no lo eran, al entrar el siglo XIX; hacía falta una coyuntura, sin ella nada sería posible para librar a un país controlado y amordazado durante siglos por la Inquisición; en el que había dos tipos de justicia: una para los nobles y otra para el pueblo, o que la mitad de la riqueza del estado español, ya en el reinado de Carlos IV, estaba en manos de la Iglesia. Desde la época de Carlos I, los antiguos reinos hispanos y sus territorios europeos, americanos y africanos, pasaron a ser directamente propiedad de una familia: los Austrias (curiosamente era una mentalidad y proceder no nacidos en Castilla o Aragón, sino de la dinastía Borgoña-Habsburgo), y cuando llegaron los Borbones, exactamente igual. ¿Por qué ratificó Felipe V la entrega Gibraltar a los ingleses en el Tratado de Utrecht? Sencillamente, porque Gibraltar era de su soberanía y no de los españoles.

Si no hubiera existido ese primer e importante hecho de la Constitución de 1812, habría continuado nuestro país, sin otra opción más progresista que marchara con los vientos de la historia, el estado absoluto de origen divino (?), durante décadas (a Fernando VII le hubiera sucedido Carlos María Isidro, mucho más absolutista que su hermano, y a este otro por el estilo). El estado absoluto, el de los privilegiados, el de la siniestra Inquisición, el que no permitió que la Ilustración entrara en nuestras universidades, hubiera continuado hasta estamparse, quizás, no ya con una revolución burguesa, como sucedió en Cádiz, sino directamente con las revoluciones obreras, como ocurrió con alguna que otra monarquía absoluta en Europa, muy despistada de la realidad social en la que mantenía a sus habitantes consumidos como siervos en el último tercio del XIX.

Como otros cambios de progreso para los hombres, la Constitución española de 1812 nació en medio de una coyuntura política, social y bélica.

Al igual que la Constitución española de 1812, otros cambios importantes para el progreso de los hombres en el occidente europeo habían nacido anteriormente en medio de una coyuntura política, social y bélica, con la clara diferencia que el primer proceso constituyente español y su actuación hasta el regreso de Fernando VII, en 1814, año en el que derogó el sistema constitucional, no había sido violento, la violencia y la coacción la puso de su cosecha el propio monarca, al colocarse de nuevo en su poder absoluto.

Los avances en cuanto a los cambios políticos y derechos de los ciudadanos habían sido promovidos, anteriormente a 1810, por tres grandes revoluciones: la inglesa (1625-1660), la de los Estados Unidos (1763-1787), y la francesa (1789-1799).

En el XVII, Inglaterra rompió con la tradicional realeza de origen divino para abrir las puertas a la primera monarquía constitucional del continente europeo. Además, creó una Ley de Tolerancia en materia religiosa que sería un decisivo instrumento de desarrollo de una sociedad más libre que las hasta entonces conocidas. Sin duda alguna, aquella transformación política llevó a Inglaterra a tomar una clara ventaja en la economía y, en consecuencia, en el poder militar, respecto a otros estados europeos. No fue casualidad, que a finales de 1815, Inglaterra ya era la primera potencia mundial.

En el XVIII, con el nacimiento de los Estados Unidos, el nuevo estado se fundó sobre un sistema liberal y democrático. En septiembre de 1787 se promulgó la Constitución estadounidense. Fue un gran avance pues organizaba una sociedad basada en los principios de la democracia. Su sistema de separación y equilibrios de poderes, hacía realidad lo que los pensadores políticos de la Ilustración habían imaginado.

Entre 1789 y 1799, el pueblo francés, guiado por una burguesía muy crítica con el clero y la corona absolutista, provocó una verdadera convulsión política y social en Europa. Se la conoció como la “Revolución francesa”. El resultado fue que la soberanía nacional abolió del absolutismo y nació la república.

Características de la Constitución de 1812.

Como se ha citado, el proceso constitucional español (1810-1812), no fue violento. Por tanto, nuestra primera Constitución no fue radical ni extremista, sino moderada; reformista, no revolucionaria, aunque liquidaba al Antiguo Régimen español, que ya se había hundido por sí mismo en Bayona, en mayo de 1808. La Constitución se abría como la definición de la nación española como “la reunión de los españoles de ambos hemisferios”. La nación no iba a ser más el patrimonio de ninguna familia ni persona; la soberanía residiría esencialmente en la nación, que se obligaba a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil y la propiedad. El amor a la Patria sería obligación de todos los españoles, que debían ser justos y benéficos. Como religión de la nación española se mantenía la católica. El gobierno de la nación española quedaba definido como una monarquía moderada hereditaria. Contemplaba una clara división de los poderes del estado. La potestad de hacer las leyes residía en las Cortes, con el rey. Serían las Cortes quienes debatirían y aprobarían las leyes, pero el rey mantenía iniciativa legislativa, junto con las Cortes, y el derecho prácticamente total al veto. El rey disponía, además, exclusivamente del poder ejecutivo, compitiéndole el mando superior de las fuerzas armadas, la dirección de la política exterior, el control ejecutivo de la Administración y la plena potestad reglamentaria. Se trataba, por tanto, de un inmenso poder ejecutivo para el rey, a lo que se añadió el derecho de presentación para los obispados y cargos eclesiásticos. La potestad de la Justicia quedó para los tribunales.

Breve relato de la convocatoria de Cortes españolas de 1810 y el proceso constituyente.

El 20 de noviembre de 1809 se produjo un hecho que cambió la situación en la guerra contra los franceses: el poderoso ejército español de más de cincuenta mil hombres, bajo la autoridad de la Junta Central, fue derrotado por las tropas napoleónicas en la batalla de Ocaña. Gracias a ello, los franceses consiguieron de nuevo el paso franco hacia Andalucía. Aquel estrepitoso fracaso, obligó a la Junta Central a buscar refugio en Cádiz. Muy criticada, mal vista y dividida en sus disposiciones para gobernar, se disolvió y dio paso a un Consejo de Regencia formado por cinco personas, y ejercido en nombre de la soberanía o majestad de Fernando VII, con el mandato de convocar Cortes Extraordinarias para continuar el esfuerzo del sostén de la guerra, lo que suponía un hecho extraordinario y un cambio singular, ya que hasta entonces el derecho a convocar Cortes había sido exclusivo de la Corona. El Consejo de Regencia, formado por personas enraizadas completamente con el poder absoluto, en formación y mentalidad, no se mostró partidario de la reunión de las Cortes bajo las circunstancias del sitio de Cádiz, por los franceses; tampoco estuvo de acuerdo con que no se convocasen los otros dos estamentos, el clero y la nobleza, ni que se emplease la fórmula de diputados suplentes, no elegidos por las provincias, ni que los diputados electos por las provincias que representaban se arrogasen la soberanía de toda la Nación, que, hasta entonces, pertenecía al rey Fernando VII, al que se despojaba de esa parte de su majestad soberana. En fin, que la Regencia hizo cuanto estuvo en sus manos porque el estado secular de los privilegios en España no cambiara ni un ápice, a pesar de la terrible coyuntura que sufría el país, con la manifiesta incapacidad de expulsar a los franceses. Pero debido a la fuerte reacción frente a ella, se vieron forzados a mantener la convocatoria de las Cortes. Tras intensos debates se decidió que aquella Cortes fueran unicamerales, y electas por un complicado sistema de sufragio indirecto. Se reunieron por primera vez en la Isla de León, de Cádiz, el 24 de septiembre de 1810. El bloqueo de la península gaditana por parte de los franceses, la ocupación militar de la España peninsular y la desconexión con las colonias americanas, impidió que se celebrara la elección en muchos distritos, por lo que un elevado número de diputados fueron suplentes de las correspondientes provincias, siendo elegidos por los habitantes residentes en la ciudad. Poco más de trescientos diputados participaron en aquellas Cortes, y entre ellos abundaban los profesionales liberales y los funcionarios civiles y militares, y un tercio eran eclesiásticos. La mayoría de los diputados convocados en Cádiz se encuadraban en tres corrientes. Los absolutistas que, naturalmente, por su acreditada sumisión al estado estamental del que eran privilegiados directos, querían que la soberanía radicara exclusivamente en el monarca, cuyo poder no debía tener ninguna restricción, y que consideraban que las Cortes habrían de limitarse a recopilar y sistematizar las leyes. Los moderados (minoritarios), también llamados jovellanistas (del político y pensador ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos), abogaban por una soberanía compartida entre el rey y las Cortes, recelando de los liberales, que deseaban que la soberanía radicara en la Nación (nunca más una España propiedad de una familia). Ahí está el por qué de las exposiciones contrarias realizadas por Jovellanos a lord Holland. No hay mayor secreto. El tercer grupo era el de los liberales. No eran mayoría, pero formaban un equipo cohesionado y progresista, con notable formación intelectual y capacidad de iniciativa. Entre sus filas figuraba el sacerdote Diego Muñoz-Torrero (cuyo discurso inaugural supuso ya la aprobación del primer decreto en el que se fundamentaría la revolución política de Cádiz: la soberanía nacional), el abogado Agustín Argüelles, el historiador Conde de Toreno, el escritor y político Antonio Alcalá Galiano, el poeta Manuel José Quintana y el militar Francisco Fernández Golfín. Más activos, militantes y elocuentes que el resto de los grupos, consideraban que la soberanía debía recaer exclusivamente en la Nación, representada en las Cortes, y lograron imponer sus tesis aunque con importantes concesiones a los otros grupos. El 24 de septiembre de 1810, en su primer decreto, las Cortes proclamaron que eran depositarias del poder de la nación y que, por tanto, se erigían como poder constituyente, principio plasmado también en el artículo tercero de la Constitución de 1812: «La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales». Dicha proclama entrañaba la creación de un orden jurídico y político nuevo, pues cambiaba los fundamentos del pensamiento político tradicional, que atribuía la plena soberanía al rey. También, establecía un nuevo orden económico y social, pues la certeza de que todos los ciudadanos que integraban la nación eran iguales en derechos y estaban sujetos a la misma ley, obligaba a liquidar los privilegios estamentales que conformaban la sociedad del Antiguo Régimen. Sin embargo, para que los liberales impusieran su tesis debieron buscar pactos, logrando que los serviles otorgaran ciertas concesiones si al mismo tiempo recibían otras, relacionadas con la conservación de alguno de sus privilegios, como incluir algunos derechos individuales a cambio de sacrificar la libertad religiosa, por lo que España sería un estado confesional. Por lo tanto, hubo mucha gestión para consensuar, explicar fines y formas, y lograr acuerdos con los que pensaban diferente, siendo así como se alcanzó el sistema constitucional. No fue un golpe de estado pues no se esgrimió la fuerza, la intimidación ni la coacción.

Fernando VII muy lejos de ser un «BUEN REY», sino todo lo contrario.

Sin olvidar que los hechos que vamos a contar ocurrieron en nuestra historia contemporánea (no en la moderna, ni medieval), es decir, por la parte de la historia que todavía transitamos, queremos señalar varias cosas que existieron en el reinado de Fernando VII.

. Un prisionero, o prisionera, por sus ideas constitucionales y liberales, podía permanecer en inmundos calabozos, sin ventanuco exterior y pésimamente alimentado, todo el tiempo que se creyera necesario (podían ser años), lo que posibilitaba que cogiera enfermedades varias y muriera en la más absoluta soledad e indefensión.

. Que no pocos desaparecieron de las prisiones sin dar cuentas razonadas las autoridades absolutistas a sus familias.

. Que la tortura física y psicológica era aplicada a los prisioneros y prisioneras, cuando las autoridades absolutistas lo creían conveniente.

. Que todavía en 1831, a pesar de haber sido derogados los inhumanos grilletes que se colocaban en los tobillos de los prisioneros (el dolor que les producía era tal que no les permitía dormir); seguían aplicándose por las autoridades absolutistas.

. Las detenciones con delaciones anónimas estaban a la orden del día, y la Inquisición se ocupó con todo su rigor, de los presos políticos, especialmente durante el Sexenio Absolutista.

Vamos adentrarnos en cómo gestionó Fernando VII la negra “Década Ominosa”.

Una vez implantado de nuevo en el poder Fernando VII, en octubre de 1823, el absolutismo dedicó todas sus energías a la demolición institucional, legislativa y económica, del régimen constitucional, así como a acabar con la masa social que lo había sostenido: los liberales. Esta represión fue tan extrema, que figura como una de las más crueles y negras en la historia contemporánea española. Sin embargo, aún sería peor su herencia, el legado que nos dejó, pues aquella violencia política ejercitada y dirigida desde la cúpula del poder del estado absoluto, durante tantos años, crearía una fractura en la sociedad española, cuyos males, especialmente los inculcados en las mentalidades, desgraciadamente, pervivieron a través del tiempo, percibiéndose incluso al día de hoy, especialmente, por la intransigencia, el rechazo (incluso con odio), por el que piensa diferente.

Conviene señalar de nuevo, que en contrapartida a ese poder del gobierno absolutista, practicando el terror sin freno durante varios años, los cambios políticos que llevaron a cabo los constitucionalistas españoles entre 1812 y 1814, nunca fueron sangrientos, con una clara diferencia respecto al tránsito del poder parlamentario en Inglaterra, y el paso al sistema constitucional en Francia, que sí lo fueron. Tampoco los constitucionalistas españoles habían atentado, en palabra, maltrato u obra, contra la persona de Fernando VII, al que siempre reconocieron como rey, muy al contrario, también, a los casos de Inglaterra y Francia, cuyos respectivos monarcas, Carlos II y Luís XVI, fueron decapitados. Por más que trataron de imputárselo, los constitucionalistas españoles no fueron afrancesados, pues desde Cádiz, las Cortes mantuvieron continuamente y durante cuatro largos años, la lucha contra los ejércitos napoleónicos, hasta conseguir su expulsión definitiva del país, no queriendo nunca en el trono a un rey francés, y sí el retorno de Fernando VII.

Volviendo al inicio y motivo de este artículo, citamos que, para aquellos constitucionalistas que no habían logrado salir de España a finales de 1823, comenzaron las ejecuciones, los encierros prolongados en cárceles nauseabundas, las torturas sin límites, las humillaciones por calles y plazas, los confinamientos en domicilios, los exilios a otras provincias, o bien, a territorios mucho más lejanos, como las colonias de ultramar. En las ciudades y pueblos el terror llevado a cabo por los absolutistas se hizo insufrible. En muchos casos, clérigos y frailes, exhortaban a la masa realista a cometer todo tipo de excesos y atropellos. La barbarie se podía encontrar al doblar una esquina, o al llegar al propio domicilio. A muchos liberales se les arrancaron las patillas y bigotes, en vivo, y a otros se les paseó tirados por una soga y con un cencerro colgado al cuello, o bien con las manos atadas a la espalda, montados sobre un asno. El joven poeta Ventura Vega, sólo por el “reputado crimen” de llevar el cabello largo, fue acosado por una turba en la Puerta del Sol, y después de maltratarlo brutalmente, lo sentaron sobre una cubeta y le cortaron el pelo con una larga tijeras con las que se esquilaban las caballerías (terminó encerrado en el convento de los trinitarios de calle Atocha). En cualquier pueblo, aldea o ciudad, se apaleaba a los que durante el Trienio (1820-1823), habían formado parte de la Milicia Nacional. No pocos murieron linchados, quedando tullidos o muertos a manos de una plebe fanatizada. El gran geógrafo Tedoro Antillón, un intelectual de reconocido prestigio que había sido profesor de Torrijos en el Colegio de Nobles, murió a consecuencia de uno de estos apaleamientos. Hubo encarcelamientos en masa, destrozos y saqueos de casas y negocios… Fue una represión brutal basada en el matonismo despiadado, por el número de los que lo ejercitaban y la indefensión absoluta de las víctimas (podría compararse a los excesos cometidos en el profundo sur de los Estados Unidos, tras la Guerra de Secesión, contra la desprotegida población negra). Aquella persecución para el exterminio fue predicada desde los púlpitos y practicada por las turbas urbanas de filiación absolutista, en la que destacaban por su fanatismo los Voluntarios Realistas, milicia formada en lo más profundo del sector “apostólico” del régimen fernandino. Desde la cúpula del Estado, la sucesión de múltiples órdenes y decretos represivos hizo imposible la vida de los liberales, especialmente, en los pueblos, donde se ejerció una omnipresente estrategia de acoso en la que se unían la persecución política y la venganza personal. Además, aparecieron las Juntas de Purificaciones, para depurar liberales de la administración, y las Comisiones Militares, como instancias sumarísimas para la represión de los militares con pasado relacionado con el sistema constitucional. Por si esto no fuera poco, fueron creadas varias sociedades secretas, nutridas por eclesiásticos, antiguos inquisidores, policías de la “paralela política” y funcionarios adictos al absolutismo, como la Junta Concepcionista, La Estrella o El Ángel Exterminador, cuyo fin concreto fue el aniquilamiento físico de los liberales.

Sin piedad.

Entre los personajes que desde el absolutismo ejercieron su represión con más saña y rigor contra los constitucionalistas, destacó Carlos de España, capitán general de Cataluña, que instauró un auténtico régimen de terror desde su cuartel general situado en la Ciudadela de Barcelona, fortificación odiada por los barceloneses porque simbolizó una represión atroz y sanguinaria. Su crueldad en el gobierno del Principado, desde 1827, hizo que se le conociera como «El Tigre de Cataluña». Este deplorable personaje, desde su alto cargo político-militar, ejerció su tiranía a través de excentricidades religiosas, bromas brutales y ataques de furia homicida. Curiosamente, este asesino pasaba por ser una persona sumamente religiosa, iba a misa con escapularios y medallas, simulando, de vez en cuando, un gran éxtasis en los templos, con un fervor exterior exageradamente falso y ridículo. Debido a sus creencias en la fe, obligó a rezar el rosario a los trabajadores al término de la jornada laboral en las fábricas. Quien no lo cumpliera, o quien no llevara el rosario, sería encerrado en prisión. Forjó una policía secreta que vulneraba leyes y ordenanzas del propio absolutismo, para acabar con los liberales, o simplemente, con aquellos refractarios a su forma de ejercer el poder. Sus agentes asaltaban las casas durante la noche, y solían detener y torturar a cuantas personas convenía. Puestas ante un tribunal, ese tribunal, sostenido en un mar de corrupciones, aceptaba sobornos y delaciones. El 13 de septiembre de 1828, Carlos de España ordenó las ejecuciones sumarias de trece prisioneros y, a finales de 1829, ejecutó a treinta y ocho liberales más. Una vez fusilados, los cuerpos fueron mutilados y, a continuación, expuestos en la explanada de la Ciudadela, donde el conde de España bailó, en plena paranoia, una marcha frente a los restos desmembrados de aquellos desgraciados. Otros cincuenta fallecieron en los calabozos a causa de las crueles torturas y las tremendas privaciones, y otros diecisiete prefirieron suicidarse par evitar el dolor en los tormentos. Desesperados y sin esperanza alguna, aprovecharon objetos para cortarse venas y arterías, o golpearse la cabeza contra la pared. Más de cuatrocientos fueron deportados a África, y unos dos mil a seis leguas de Barcelona (una mayoría de ellos fueron familiares de los asesinados). El conde de España fue un loco de atar. En Madrid, Fernando VII sabía sobradamente lo que estaba haciendo Carlos de España en Cataluña, y le dejó llevar a cabo todas estas atrocidades. Un ejemplo de la locura de este personaje, es que hizo procesar y fusilar a un caballo que le había hecho caer al suelo. Otro, es que ordenó una marcha a pie a un batallón de infantería, mar adentro, hasta que una parte de la tropa estuvo a punto de ahogarse, salvada en último extremo por la pericia de varios mandos.

La temible policía política.

El 13 de enero de 1824 se fundó en España la Policía General del Reino. Por el régimen absolutista que vivía el país bajo el gobierno de Fernando VII, y las enormes ansias de revancha para acabar con todo lo relacionado con el Trienio Liberal, así como con aquel que, en el pasado, hubiera estado vinculado con régimen constitucional; aquel cuerpo policial estuvo mediatizado, desde sus principios, en su forma de su proceder. Por poner un ejemplo, en la Inglaterra de aquel tiempo la policía era preventiva y garante de los derechos ciudadanos. Sin embargo, la cúpula del gobierno absolutista español decidió imitar a la policía francesa de Luís XVIII, de carácter represivo. Pero el régimen absoluto no le bastaría sólo con eso, necesitaba todavía más: una policía política y paralela, que se moviera al margen de la ley absolutista. Es de tomar nota lo siguiente: Fernando VII respondió así a su propio Consejo de Estado (absolutista), cuando éste le advirtió sobre los métodos policiales que se estaban llevando a cabo en España: “Tras lo ocurrido entre 1820 y 1823 (Trienio Liberal), no bastan los medios ordinarios para descubrir conspiradores y conspiraciones”. Los métodos ordinarios debían obrar con la Ley ¿Qué podía bordear esa Ley? Sin duda, aquella policía política paralela que, en las sombras, se saltara las propias leyes absolutistas cuanto hiciera falta para conseguir sus objetivos inconfesables. Que existió esa policía política paralela y que se movió por lo más oscuro de aquel, ya de por sí, negro estado absolutista, no cabe duda. El propio ministro fernandino Luís López Ballesteros censuró en enero de 1929, en el Consejo de Ministros, la proliferación de policías paralelas al servicio de determinados ministerios, lo que demuestra la lucha que, en la sombra, se libraba ya por el poder en esos años. El 28 de marzo de 1825, el propio Fernando VII encomendó nuevas misiones a José Manuel Regato (exmasón, excomunero, espía en los círculos liberales desde 1823, y coordinador de la policía política dependiente en exclusiva del siniestro ministro Tadeo Colomarde (policía desconocida entonces por otros ministerios), que contó con agentes, agentes dobles y toda una legión de delatores bien pagados con fondos reservados. Al lector que sigue los artículos de nuestra página web, no le resultará extraño el nombre de este turbio personaje, ya que fue el que propuso a Torrijos, en 1823, que rindiera Cartagena, negándose el general liberal a sus artimañas y despreciando a su persona. Regato cobraba de los fondos reservados 20.000 reales anuales. Aquella oscura policía, desconocida incluso para una parte de las autoridades absolutistas, tuvo que ver mucho en el proceso iniciado contra Mariana de Pineda, en Granada, y también, en la trama de atraer a Torrijos a las playas de Málaga en diciembre de 1831, para acabar con él. Lo demuestra la acción infame que llevó a cabo aquel jefe de policía llamado Salas que, procedente de Vélez Málaga, fue a entrevistarse con Torrijos a Gibraltar, para engañarlo, sobrepasando la actuación propia de la Policía General del Reino. También, fueron probatorias las recompensas que el gobernador político militar de Málaga, Vicente González Moreno, otorgó a varios agentes policiales, implicados en el plan “Viriato”, que tuvieron despachos en la Aduana de Málaga, y que participaron, directamente, en la trama de engaños a Torrijos. El poeta romántico Mariano José de Larra (que firmaba con el pseudónimo “Fígaro”), aseguró, acertadamente, en su artículo “La Policía”, editado en la Revista Española, que Torrijos y sus compañeros fueron víctima de esa policía política. Fue el general Espartero el que terminó suprimiendo aquella policía política, el 2 de noviembre de 1840, tras presentarle el ministro de Gobernación, Manuel Cortina, los cuantiosos gastos que hacia ella se derivaron por los gobiernos anteriores, efectuados con “pagos al portador”. A partir de ahí, se organizó con urgencia la Policía de Protección y Seguridad pública.

La Historia no juzga, relata los hechos de un personaje, o lo que sucedió en general, pero es el armazón ideal para confrontar las manipulaciones de dulcificar, con el tiempo y a conveniencia, a personajes y acontecimientos que en absoluto lo merecen.

Se sabe que la Historia no juzga, pero nos aporta el relato de lo sucedido, de los hechos, de la biografía de un personaje, etc. Gracias a ella hemos podido señalar, el gobierno de errores y horrores de Fernando VII, y la trágica herencia que nos dejó a los españoles con su “Década Ominosa”.

En 2006 se llevó a cabo una interesante encuesta en la revista “Muy Historia”, entre personas cualificadas y expertas, sobre los cinco personajes más nefastos de la historia de España. No fue casualidad que Fernando VII ocupara el puesto número uno.

Estos fueron los expertos encuestados:

José Luís Corral: Profesor de Historia de la Universidad de Zaragoza.

Manuel Montero: Catedrático de Historia de la Universidad del País Vasco.

Pilar Ponce: Profesora de Historia en la Universidad Complutense de Madrid.

Gabriel Albiac: Catedrático de Filosofía la Universidad Complutense de Madrid.

Julián Casanova: Catedrático de Historia de la Universidad de Zaragoza.

Fernando G. de Cortázar: Doctor en Historia y Catedrático de la Universidad de Deusto.

Rocío García: Doctora en Letras y Profesora de Historia en la Universidad de Navarra.

Cesar Vidal: Doctor en Historia y Licenciado en Derecho.

Manuel González: Catedrático de Historia en la Universidad de Sevilla.

Guillermo Fatás: Catedrático de Historia de la Universidad de Zaragoza.

Antonio Rivera: Catedrático de Historia de la Universidad del País Vasco.

J. Enrique Ruiz-Doménech: Catedrático de Historia dela Universidad A. de Barcelona.

Gema Martínez: Profesora de la Universidad de Zaragoza.

Jacobo Storch: Profesor de la Universidad Complutense de Madrid.

Agustín Sánchez: Catedrático de Historia de la Universidad de Zaragoza.

Enrique González: Profesor universitario y Psiquiatra.

Isidro Sánchez: Profesor de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Juan Carlos Losada: Historiador y especialista militar.

Francisco Javier Navarro: Doctor en Historia de la Universidad de Navarra.

Antonio Muñoz Molina: Escritor y académico de la Lengua.

Enrique Gil: Doctor en Sociología.

Ramiro Feijoo: Geógrafo y director de la Washington University en España.

Carlos González: Doctor en Historia de la Universidad Complutense de Madrid.

Gutmaro Gómez: Doctor en Historia de la Universidad Complutense de Madrid.

Javier Sádaba: Catedrático de Ética y Filosofía de la Religión (Autónoma de Madrid).

Fernando Vallespín: Director del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Luís Javier Gil: Diplomático y embajador de España en Ucrania.

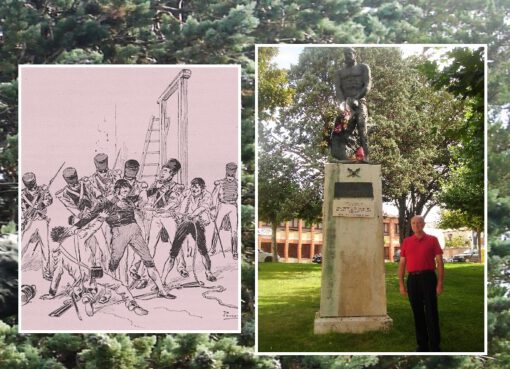

El cuadro de Gisbert “El fusilamiento de Torrijos”, considerado por el Museo del Prado como “Una pintura para una nación”, representa perfectamente la dignidad de un puñado de hombres frente a la muerte, sentenciados sin proceso alguno por poder absoluto de Fernando VII.

Una pintura para una nación.

El cuadro del “El fusilamiento de Torrijos”, recoge, entre otras cosas, tres figuras históricas unidas por sus manos. En medio de las tres aparece el general José María Torrijos, cuya familia había estado desde antiguo enraizada con la administración del estado absoluto. Sin embargo, tras ver cómo, a partir de 1814, se cometieron tantas injusticias y atropellos contra los constitucionalistas de Cádiz, y sentirse plenamente identificado con las libertades y derechos que había aportado la Constitución, comenzó su oposición al absolutismo. A la izquierda de Torrijos aparece, ya con los ojos vendados, Francisco Fernández Golfín, el hombre que tanto trabajó en la elaboración de la Constitución de 1812, y al que le hemos dedicado un espacio anterior en este artículo; y a la derecha del general, Manuel Flores Calderón, presidente de las Cortes en 1823. Los tres, Torrijos, Golfín y Flores Calderón, fueron personas ilustradas. Ellos, junto al resto de sus cuarenta y seis compañeros de infortunio, cayeron en Málaga en la fría mañana del 11 de diciembre de 1831, por intentar que España tuviera libertades muy necesarias y sus habitantes fueran ciudadanos con derechos políticos, en el marco de un sistema constitucional. Hoy sabemos, que ellos fueron con los llamados “Vientos de la Historia”, pues nuestro país está constituido en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, y la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. Por esos ideales murieron Torrijos y sus compañeros.

El que no fue con los “Vientos de la Historia” fue el siniestro régimen absoluto de Fernando VII.

Con este epílogo decimos adiós al “difamado”. Como tantos otros personajes sombríos y trágicos para sus pueblos (hay una espeluznante colección de ellos a lo largo de la Historia mundial), la mentalidad de Fernando VII estuvo enfocada a mantener a toda costa su poder absoluto, utilizando para ello variados métodos violentos para la represión. Solía decir que rendía sólo cuentas a Dios, pero ignoró algo importante: cuando un rey tiene sometido a su pueblo, a un régimen de injusticias, abusos, falta de derechos y libertades, no es un rey, se convierte en un tirano.