Asociación Torrijos 1831 21/03/2024

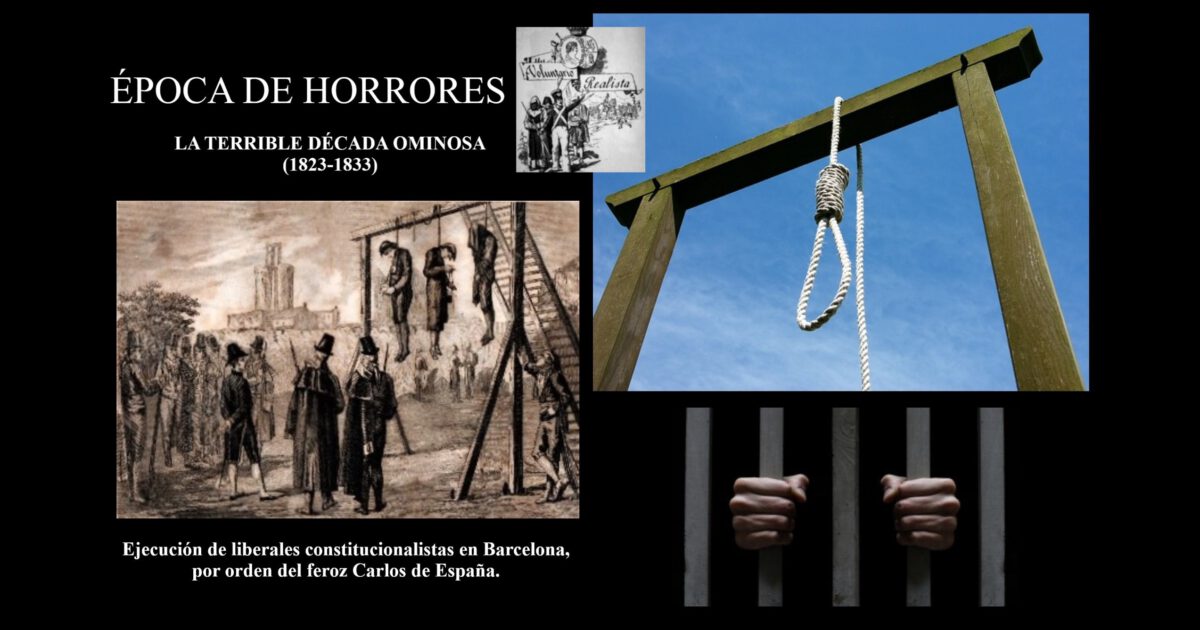

Hace doscientos años, nuestro país estaba sumergido en lo más terrible de la Década Ominosa (1823-1833). Como hemos citado en un artículo anterior, Torrijos y su mujer, con destacados defensores de Cartagena, pudieron marchar al exilio en Francia, gracias a las capitulaciones firmadas con las autoridades militares francesas. Lo mismo ocurrió con centenares de liberales de diferentes puntos del país que lograron escapar. Pero ¿Qué paso con los que no pudieron hacerlo?

Una vez implantado de nuevo en el poder Fernando VII, en octubre de 1823, el absolutismo dedicó todas sus energías a la demolición institucional, legislativa y económica, del régimen constitucional, así como a acabar con la masa social que lo había sostenido: los liberales. Esta represión fue tan extrema, que figura como una de las más crueles y negras en la historia contemporánea española. Sin embargo, aún sería peor su herencia, el legado que nos dejó, pues aquella violencia política ejercitada y dirigida desde la cúpula del poder del estado absoluto, durante tantos años, crearía una fractura en la sociedad española, cuyos males, especialmente los inculcados en las mentalidades, desgraciadamente, pervivieron a través del tiempo, percibiéndose incluso al día de hoy, especialmente, por la intransigencia, el rechazo (incluso con odio), por el que piensa diferente.

Conviene señalar, que en contrapartida a ese poder del gobierno absolutista, practicando el terror sin freno durante varios años, los cambios políticos que llevaron a cabo los constitucionalistas españoles entre 1812 y 1814, nunca fueron sangrientos, con una clara diferencia respecto al tránsito al poder parlamentario en Inglaterra, y el paso al sistema constitucional en Francia, que sí lo fueron. Tampoco los constitucionalistas españoles habían atentado, en palabra, maltrato u obra, contra la persona de Fernando VII, al que siempre reconocieron como rey, muy al contrario, también, a los casos de Inglaterra y Francia, cuyos respectivos reyes, Carlos II y Luís XVI, fueron decapitados. Por más que trataron de imputárselo, los constitucionalistas españoles no fueron afrancesados, pues desde Cádiz, las Cortes mantuvieron continuamente y durante seis largos años, la lucha contra los ejércitos napoleónicos, hasta conseguir su expulsión definitiva del país, no queriendo nunca en el trono a un rey francés, y sí el retorno de Fernando VII.

Volviendo al inicio y motivo de este artículo, citamos, que para aquellos constitucionalistas que no habían logrado salir de España a finales de 1823, comenzaron las ejecuciones, los encierros prolongados en cárceles nauseabundas, las torturas sin límites, las humillaciones por calles y plazas, los confinamientos en domicilios, los exilios a otras provincias, o bien, a territorios mucho más lejanos, como las colonias de ultramar. En las ciudades y pueblos el terror llevado a cabo por los realistas absolutistas se hizo insufrible. En muchos casos, clérigos y frailes, exhortaban a la masa realista a cometer todo tipo de excesos y atropellos. La barbarie se podía encontrar al doblar una esquina, o al llegar al propio domicilio. A muchos liberales se les arrancaron las patillas y bigotes, en vivo, y a otros se les paseó tirados por una soga y con un cencerro colgado al cuello, o bien con las manos atadas a la espalda, montados sobre un asno. El joven poeta Ventura Vega, sólo por el “reputado crimen” de llevar el cabello largo, fue acosado por una turba en la Puerta del Sol, y después de maltratarlo brutalmente, lo sentaron sobre una cubeta y le cortaron el pelo con una larga tijeras con las que se esquilaban las caballerías (terminó encerrado en el convento de los trinitarios de calle Atocha). En cualquier pueblo, aldea o ciudad, se apaleaba a los que durante el Trienio (1820-1823), habían formado parte de la Milicia Nacional. No pocos murieron linchados quedando tullidos o muertos a manos de una plebe fanatizada. El gran geógrafo Tedoro Antillón, un intelectual de reconocido prestigio que había sido profesor de Torrijos en el Colegio de Nobles, murió a consecuencia de uno de estos apaleamientos. Hubo encarcelamientos en masa, destrozos y saqueos de casas y negocios… Fue una represión brutal basada en el matonismo despiadado, por el número de los que lo ejercitaban y la indefensión absoluta de las víctimas (podría compararse a los excesos cometidos en el profundo sur de los Estados Unidos, tras la Guerra de Secesión, contra la desprotegida población negra). Aquella persecución para el exterminio fue predicada desde los púlpitos y practicada por las turbas urbanas de filiación absolutista, en la que destacaban por su fanatismo los Voluntarios Realistas, milicia formada en lo más profundo del sector “apostólico” del régimen fernandino. Desde la cúpula del Estado, la sucesión de múltiples órdenes y decretos represivos hizo imposible la vida de los liberales, especialmente, en los pueblos, donde se ejerció una omnipresente estrategia de acoso en la que se unían la persecución política y la venganza personal. Además, aparecieron las Juntas de Purificaciones, para depurar liberales de la administración, y las Comisiones Militares, como instancias sumarísimas para la represión de los militares con pasado relacionado con el sistema constitucional. Por si esto no fuera poco, fueron creadas varias sociedades secretas, nutridas por eclesiásticos, antiguos inquisidores, policías de la “paralela política” y funcionarios adictos al absolutismo, como la Junta Concepcionista, La Estrella o El Ángel Exterminador, cuyo fin concreto fue el aniquilamiento físico de los liberales.

Sin piedad.

Entre los personajes que desde el absolutismo ejercieron su represión con más saña y rigor contra los constitucionalistas, destacó Carlos de España, capitán general de Cataluña, que instauró un auténtico régimen de terror desde su cuartel general situado en la Ciudadela de Barcelona, fortificación odiada por los barceloneses porque simbolizó una represión atroz y sanguinaria. Su crueldad en el gobierno del Principado, desde 1827, hizo que se le conociera como «El Tigre de Cataluña». Este deplorable personaje, desde su alto cargo político-militar, ejerció su tiranía a través de excentricidades religiosas, bromas brutales y ataques de furia homicida. Curiosamente, este asesino pasaba por ser una persona sumamente religiosa, iba a misa con escapularios y medallas, simulando, de vez en cuando, un gran éxtasis en los templos, con un fervor exterior exageradamente falso y ridículo. Debido a sus creencias en la fe, obligó a rezar el rosario a los trabajadores al término de la jornada laboral en las fábricas. Quien no lo cumpliera, o quien no llevara el rosario, sería encerrado en prisión. Forjó una policía secreta que vulneraba leyes y ordenanzas para acabar con los liberales, o simplemente, con aquellos refractarios a su forma de ejercer el poder. Sus agentes asaltaban las casas durante la noche, y solían detener y torturar a cuantas personas convenía. Puestas ante un tribunal, ese tribunal, sostenido en un mar de corrupciones, aceptaba sobornos y delaciones.

El 13 de septiembre de 1828, Carlos de España ordenó las ejecuciones sumarias de trece prisioneros y, a finales de 1829, ejecutó a treinta y ocho liberales más. Una vez fusilados, los cuerpos fueron mutilados y, a continuación, expuestos en la explanada de la Ciudadela, donde el conde de España bailó, en plena paranoia, una marcha frente a los restos desmembrados de aquellos desgraciados. Otros cincuenta fallecieron en los calabozos a causa de las crueles torturas y las tremendas privaciones, y otros diecisiete prefirieron suicidarse par evitar el dolor en los tormentos. Desesperados y sin esperanza alguna, aprovecharon objetos para cortarse venas y arterías, o golpearse la cabeza contra la pared. Más de cuatrocientos fueron deportados a África, y unos dos mil a seis leguas de Barcelona (una mayoría de ellos fueron familiares de los asesinados). El conde de España fue un loco de atar. En Madrid lo sabían, lo sabían sobradamente, y le dejaron llevar a cabo todas las atrocidades posibles. Un ejemplo de la locura de este personaje, es que hizo procesar y fusilar a un caballo que le había hecho caer al suelo. Otro, es que ordenó una marcha a pie a un batallón de infantería, mar adentro, hasta que una parte de la tropa estuvo a punto de ahogarse, salvada en último extremo por la pericia de varios mandos.

A través de los Pirineos, estas trágicas noticias llegaban a los liberales en el exilio y, por tanto, a Torrijos y los demás integrantes de la denominada Junta de Londres ¿Cómo no iban a intentar ayudar, aquellos hombres de corazones valientes, generosos y abnegados, a los que tantos horrores sufrían en España, para acabar de una vez con todo lo malo que representaba aquel poder absoluto? Aunque la empresa pudiera significar perder sus vidas en el propósito, lo intentarían, para evitar el dolor y las injusticias sobre tantos patriotas. Torrijos, Flores Calderón, Juan López Pinto, Francisco Fernández Golfín, Manzanares y cerca de un centenar de compañeros más, se citaron en Gibraltar para llevar a cabo un último intento.

La Iglesia, instalada en los privilegios seculares del poder absoluto y, sobre todo, en los beneficios terrenales alcanzados durante tres siglos, tomó decisiones equivocadas contra los constitucionalistas del primer tercio del siglo XIX.

La Constitución de 1812 no fue atea ni anticatólica. En el Preámbulo constitucional se proclamaba: “En el nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo autor y supremo legislador de la sociedad”. Con ello, dejaba claro una profesión de fe. Pero además, respaldó el papel institucional de la Iglesia católica en España. Su artículo 12 estuvo dedicado a la cuestión religiosa, citando: “La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”. Esta parte muestra el triunfo de las posturas más conservadoras de los diputados de las Cortes (no hay que olvidar que tres de cada diez diputados, fueron religiosos). Si nos fijamos en esos textos, veremos que no es de la religión del individuo de lo que la Constitución hablaba, sino de la creencia oficial, exclusiva y excluyente, de la Nación entendida como sujeto uniforme. Esta declaración taxativa de la confesionalidad católica de la Nación implicaba una obligación perpetua. Por tanto, el texto incluía dos elementos importantes: la protección legislativa posterior de la religión católica y la prohibición de otras confesiones. En consecuencia, los miembros del alto y bajo clero serían respetados, conservarían sus estatus y continuarían su labor pastoral tradicional. Los objetivos de la Constitución de 1812, en cuanto a lo religioso, fueron principalmente estos tres, de carácter político y social: la supresión de la Inquisición, la modificación del sistema económico privilegiado de la Iglesia, y la reducción del excesivo número de efectivos del clero, especialmente, del bajo clero. Por tanto, era acabar, primero, con el terrorífico e inhumano Tribunal de la Inquisición que durante tres siglos tuvo atada y amordazada a la sociedad española; segundo, la pérdida de los privilegios económicos, seculares, de la Iglesia Católica española, con los que había atesorado un inmenso patrimonio durante los siglos XVI, XVII y XVIII, un poder forjado y beneficiado por la Contrarreforma; y finalmente, sacar a tanta población religiosa metida en los conventos, conocidos como “las manos muertas”. No iba a ser tarea fácil, pues dentro de la sociedad estamental, la Iglesia había sido un pilar fundamental en la fortaleza de la monarquía absoluta, manteniendo el sistema desde los púlpitos y, también, respaldando manifestaciones religiosas de todo tipo y en cualquier lugar. Fue lo conocido como la unión del Altar con la Corona. El control de la fe estuvo en las manos eclesiásticas a través del siniestro Tribunal de la Inquisición, que durante más de tres siglos propagó los abusos, injusticias y el terror, siendo víctimas del mismo, también, muchos religiosos y religiosas. Hoy día, aparecen de vez cuando escritos que intentan paliar los efectos tan dañinos que tuvo la Inquisición en nuestros país y sus colonias, pero es imposible disculpar a aquel Tribunal tan alejado del mensaje y espíritu evangélico, y que contribuyó él mismo a su siniestra fama con una atmósfera de persecuciones, intimidaciones, delaciones anónimas e indefensiones, con la aplicación de terribles procesos de duraciones ilimitadas, sumarios secretos y empleo sistemático de la tortura, para conseguir las sentencias para las víctimas.

A todo ello se sumó para la Iglesia la pérdida de tanto poder terrenal. Una institución religiosa a la que se suponía estar dedicada de lleno a lo espiritual, pero que, en realidad, siempre había imperado en ella el afán material y aumento de propiedades, la ambición del poder y las ansias por los privilegios (por tanto privilegio y patrimonio, recordemos que, en 1798, reinando Carlos IV y sin constitucionalistas por medio, la Corona, realizó una desamortización de bienes eclesiásticos, en un país sumido por una gran depresión económica). Por lo anteriormente expuesto, la mayoría del alto clero no perdonó nunca a los constitucionalistas su carta magna, poniendo sus esperanzas en el retorno del absolutismo más rancio y, a ser posible, vengativo, que aniquilara a la Constitución y a los liberales.

La historia y los acontecimientos lo demostraron, pues allí estuvo ese clero terrenal en su primera gran oportunidad para el retorno del absolutismo y la desaparición de la Constitución. Nos referimos cuando, el 22 de marzo de 1814, se produjo el regreso de Fernando VII tras seis años de retención en Francia y, en Valencia, sucedió el llamado “Manifiesto de los Persas” (12 de abril), firmado por 69 diputados conservadores. No fue casualidad, que de ellos 34 fueran eclesiásticos. Aquello, bien orquestado por la camarilla real, fue la antesala del primer golpe de estado ocurrido en España, con la complicidad de las tropas mandadas por el general Elio, para acabar con el régimen constitucional. Lo consiguieron.

La temible policía política.

El 13 de enero de 1824 se fundó en España la Policía General del Reino. Por el régimen absolutista que vivía el país bajo el gobierno de Fernando VII, y las enormes ansias de revancha para acabar con todo lo relacionado con el Trienio Liberal, así como con aquel que, en el pasado, hubiera estado vinculado con régimen constitucionalista; aquel cuerpo policial estuvo mediatizado en sus principios, en su forma de su proceder. Por poner un ejemplo, en la Inglaterra de aquel tiempo la policía era preventiva y garante de los derechos ciudadanos. Sin embargo, la cúpula del gobierno absolutista español decidió imitar a la policía francesa de Luís XVIII, de carácter represivo. Pero el régimen absoluto no le bastaría sólo con eso, necesitaba todavía más: una policía política, paralela, que se moviera al margen de la ley absolutista. Es de tomar nota lo siguiente: Fernando VII respondió así a su propio Consejo de Estado, cuando éste le advirtió sobre los métodos policiales que se estaban llevando a cabo en España: “Tras lo ocurrido entre 1820 y 1823 (Trienio Liberal), no bastan los medios ordinarios para descubrir conspiradores y conspiraciones”. Los métodos ordinarios debían obrar con la Ley ¿Qué podía bordear esa Ley? Sin duda aquella policía política paralela que, en las sombras, se saltara las leyes cuanto hiciera falta para conseguir sus objetivos inconfesables. Que existió esa policía política paralela y que se movió por lo más oscuro de aquel, ya de por sí, negro estado absolutista, no cabe duda. El propio ministro fernandino Luís López Ballesteros censuró en enero de 1929, en el Consejo de Ministros, la proliferación de policías paralelas al servicio de determinados ministerios, lo que demuestra la lucha que, en la sombra, se libraba ya por el poder en esos años. El 28 de marzo de 1825, el propio Fernando VII encomendó nuevas misiones a José Manuel Regato (exmasón, excomunero, espía en los círculos liberales desde 1823, y coordinador de la policía política dependiente en exclusiva del siniestro ministro Tadeo Colomarde (policía desconocida entonces por otros ministerios), que contó con agentes, agentes dobles y toda una legión de delatores bien pagados con fondos reservados. Al lector que sigue los artículos de nuestra página web, no le resultará extraño el nombre de este turbio personaje, ya que fue el que propuso a Torrijos, en 1823, que rindiera Cartagena, negándose el general liberal a sus artimañas y despreciando a su persona. Regato cobraba de los fondos reservados 20.000 reales anuales. Aquella oscura policía, desconocida incluso para una parte de las autoridades absolutistas, tuvo que ver mucho en la aportación de pruebas falsas para llegar a la detención de Mariana de Pineda, en Granada y, también, en la trama de atraer a Torrijos a las playas de Málaga en diciembre de 1831, para acabar con él. Lo demuestra la acción infame que llevó a cabo aquel jefe de policía llamado Salas que, procedente de Vélez Málaga, fue a entrevistarse con Torrijos a Gibraltar, para engañarlo, sobrepasando la actuación propia de la Policía General del Reino. También, fueron probatorias las recompensas que el gobernador político militar de Málaga, Vicente González Moreno, otorgó a varios agentes policiales, implicados en el plan “Viriato”, que tuvieron despachos en la Aduana de Málaga, y que participaron, directamente, en la trama de engaños a Torrijos. El poeta romántico Mariano José de Larra (que firmaba con el pseudónimo “Fígaro”), aseguró, acertadamente, en su artículo “La Policía”, editado en la Revista Española, que Torrijos y sus compañeros fueron víctima de esa policía política. Fue el general Espartero el que terminó suprimiendo a aquella policía política, el 2 de noviembre de 1840, tras presentarle el ministro de Gobernación, Manuel Cortina, los cuantiosos gastos que hacia ella se derivaron por los gobiernos anteriores, efectuados con “pagos al portador”. A partir de ahí, se organizó con urgencia la Policía de Protección y Seguridad pública.

Una herencia nada buena para las generaciones españolas del siglo XX.

Las graves tensiones y enfrentamientos, y la guerra sucia para hacer desaparecer a tantas víctimas señaladas durante el reinado de Fernando VII, fueron la antesala, y el germen, de lo que sería la violencia política en España durante el siglo XIX, perdiéndose por el camino personas de relieve, el logro de mejoras muy necesarias para nuestro país y la posibilidad de haber hecho una revolución industrial amplia, fuerte y en condiciones, así como modernas transformaciones políticas, económicas y sociales. En el XIX tuvimos monarquías absolutas, parlamentarias y, también, una república. Junto a esto, más de cien gobiernos y ocho constituciones. Se derrocaron dos reyes, se eliminó la I República con un golpe de estado y hubo tres guerras civiles fratricidas de envergadura, guerras para defender a una corona dinástica, la borbónica, frente a rebeldes procedentes de esa misma dinastía (los carlistas), que arrasaron con grandes desastres humanos y económicos nuestro país, con capítulos de violencia extrema en la aniquilación de los enemigos. Sin darse apenas cuenta, aquellos protagonistas de ayer, de luchas fratricidas de extrema dureza, nos dejaron una complicada herencia a las generaciones que nacerían en el siglo XX: la cultura de la guerra civil y del enfrentamiento entre españoles, o cuanto menos, recelos, desprecios y antipatías eternas, con la ofuscación de no dar tregua al rival de signo contrario, con un patrón siniestro: empezar con la difamación, alcanzar la radicalización propia, para a la larga, desear la eliminación física de los otros. Contando con la actividad de los partidos políticos y la existencia de los diferentes puntos ideológicos (necesarios en una sociedad contemporánea si se entiende como tal), y con el fin de una mejora real de nuestro país, debíamos de haber puesto muy por encima, todos, pero especialmente los poderes, el bien de la cultura cívica (en su más amplio concepto y con la energía necesaria para sostenerla), buscando el diálogo y consenso en las instituciones, así como una constante protección por las clases sociales más desfavorecidas, esforzándose los poderes públicos de turno por recortar las desigualdades y potenciar el bienestar general, pues el destino, por entonces, nos alcanzaba ya, dado que las revoluciones obreras llamaban a la puerta en el último tercio del XIX.

Es verdad que países próximos a España, como Francia, Portugal o Bélgica, han vivido tiempos convulsos similares a los de España. Pero lo que, por desgracia, realmente diferencia a nuestro país con los de nuestro entorno, es la pervivencia, durante mayor tiempo, de violencias más propias del Antiguo Régimen que de la modernidad. Y es que, en muchos casos, las autoridades no cuidaron el mantener los derechos y las libertades ciudadanas, como lo prioritario, sino hacer valer, exclusivamente, ley y orden, a veces, con desgraciadas semejanzas a lo que fue el régimen absolutista de Fernando VII.